L’ensemble du XXe siècle aura été jalonné d’événements ou de projets d’aménagements suscitant des réactions vives de la part de scientifiques, de collectifs organisés ou d’autorités publiques et justifiant l’engagement de démarches de protection des patrimoines naturels ou paysagers du massif. Véritable miroir grossissant des grandes évolutions du XXe siècle, le massif du Canigó fait office de laboratoire de la mise en œuvre

des politiques publiques nationales de protection des patrimoines.

L’aiguat d’octobre 1940, une première prise de conscience

L’exploitation minière et la pression pastorale du XVIIIe, XIXe et première partie du XXe siècle ont un impact considérable sur les paysages du massif. Ceux-ci, particulièrement décharnés et dépourvus d’arbres accentuent le phénomène climatique exceptionnel qu’est l’Aiguat d’octobre 1940. Outre les précipitations inédites de cet épisode pluvieux, l’absence

de végétation accentue les effets sur les villages et leurs infrastructures situés au pied du massif. Ainsi, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le territoire est doublement meurtri.

Face à cette situation dramatique et afin d’éviter qu’une telle catastrophe naturelle se réitère, l’État intervient massivement dès les années 1950 dans le cadre d’une vaste politique de Restauration des Terrains de Montagne. D’importants travaux sont engagés (Les Estables, Les Conques de Vernet…) ainsi que des reboisements conséquents en amont des villages, sur des terrains désormais publics suites à l’aboutissement de nombreuses expropriations.

En 1951, le sommet du Canigó est classé sur 443 hectares au titre de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque. Ce classement marque la première étape en faveur de la protection du massif. Au début des années 1960, une association sera créée pour porter l’idée d’un projet de Parc national sur le massif.

Les projets des Trente Glorieuses comme catalyseurs de la protection du massif

Durant les Trente Glorieuses, pour accompagner la reconstruction et le développement touristique du territoire, le Syndicat Touristique du Canigó (STC), première structure de coopération intercommunale à l’échelle des deux versants du massif est créée en 1966.

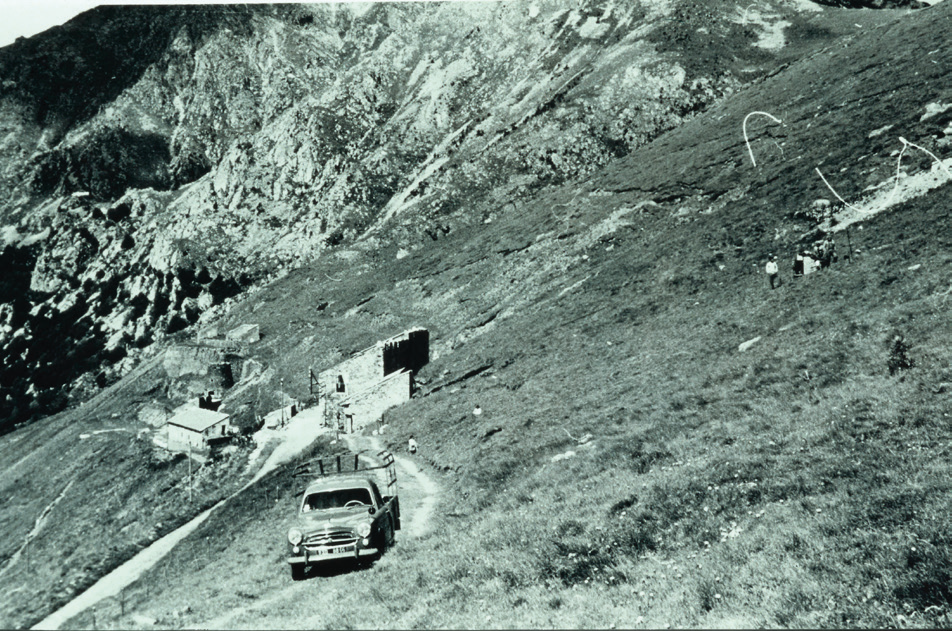

Ce syndicat se révèle être un puissant catalyseur de la volonté de développement du massif, en écho au « plan Neige » et à la « Mission Racine » d’aménagement du littoral languedocien qui sont mis en œuvre ailleurs dans le Département. Plusieurs pistes carrossables sont ainsi créées, favorisant et popularisant l’accès motorisé aux parties hautes du massif jusqu’alors réservées aux seules compagnies de transport à destination du refuge des Cortalets.

Face à cette fréquentation automobile croissante et en réaction à un projet d’exploitation minière de tungstène autour des Cortalets, l’État propose un élargissement du périmètre du site classé qui aboutira en 1983.

Intégrant désormais les versants directement contigus de la partie sommitale, cette extension du périmètre sur 7 789 hectares cherche notamment à appliquer au site une lecture synoptique des enjeux locaux de protection.

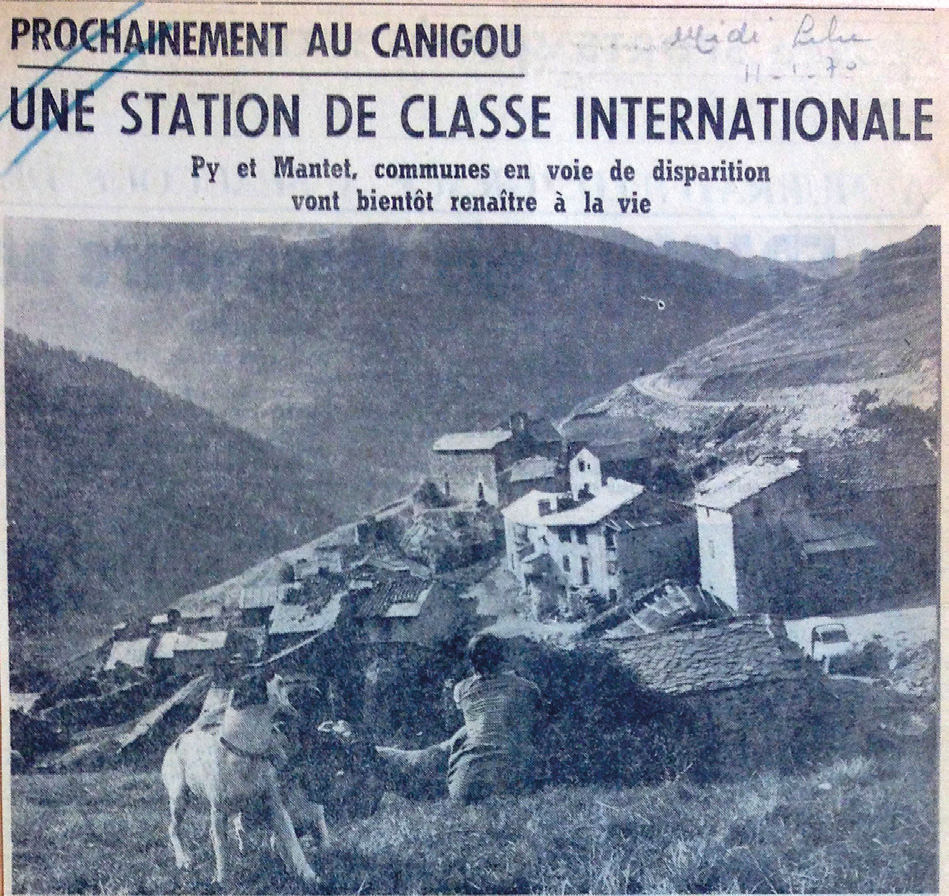

le projet de station de ski – 1970

Dans la lignée de l’ouverture de la station de ski de Prats-de-Mollo-la-Preste en 1971, émerge un important projet de station de ski intégrée sur le Pla Segala sur les communes de Py et Mantet. Ce projet conduira à la création des Réserves naturelles nationales de Py et de Mantet en 1984, peu avant celle de Prats-de-Mollo-La-Preste en 1986. Situées de part et d’autre du Pla Guillem, elles permettent de protéger une superficie totale de 9 352 hectares. Dans ce contexte d’émergence d’une conscience environnementale, le STC estime qu’il est nécessaire de définir un nouveau type de développement du massif, harmonisé avec les réglementations des différents modes de protection en place. C’est ainsi que le STC est autorisé, par arrêté préfectoral du 17 août 1984, à se renommer Syndicat Intercommunal pour l’aménagement rationnel du Canigó (SIPARC) dont les nouvelles orientations ont permis l’adhésion de nouvelles communes.

Néanmoins, cette politique défensive ne parvient pas à endiguer la dégradation du massif : stationnements abusifs des véhicules sur les pelouses d’altitude, accumulation de déchets sur les principaux lieux de fréquentation, dégradation des équilibres écologique et paysager du site, …

Dans ce contexte, l’État est sollicité par les élus locaux et les associations environnementales pour réagir : le massif du Canigó est alors inscrit sur la liste ministérielle des Grands Sites, publiée en 1989.

Suite à des travaux catastrophiques pour l’environnement, réalisés sur la piste inter-vallées du Pla Guillem en 1994, l’État prend en main la situation et lance activement la démarche globale d’Opération Grand Site. En plus d’actions de préfiguration engagées dès 1998 sur la fréquentation et la gestion environnementale du site, un projet global est défini puis validé par la Commission supérieure des Sites, Perspectives et paysages en 1999.

« L’affaire » du Pla Guillem

Face à la problématique de divagation des véhicules constatée autour de la piste reliant Vernet-les-Bains à Prats-de-Molló par le Pla Guillem, certains élus du SIPARC décident d’agir de manière autonome. À leur initiative, une tranchée de près d’un kilomètre de long est creusée en juin 1994 au milieu du Pla Guillem avec pour objectif de contenir la divagation des véhicules. Cet acte bouleverse les esprits : la communauté scientifique, l’ONF, une partie des élus du massif et de nombreux habitants dénoncent vivement ce qu’ils considèrent être une catastrophe paysagère et écologique. Le Préfet intervient en fermant définitivement cette piste et l’État accélère la mise en place du dispositif Grand Site en commanditant les premières études. Cet épisode est un des éléments fondateurs du projet de Grand Site de France sur le massif du Canigó.

De l’Opération Grand Site au label Grand Site de France

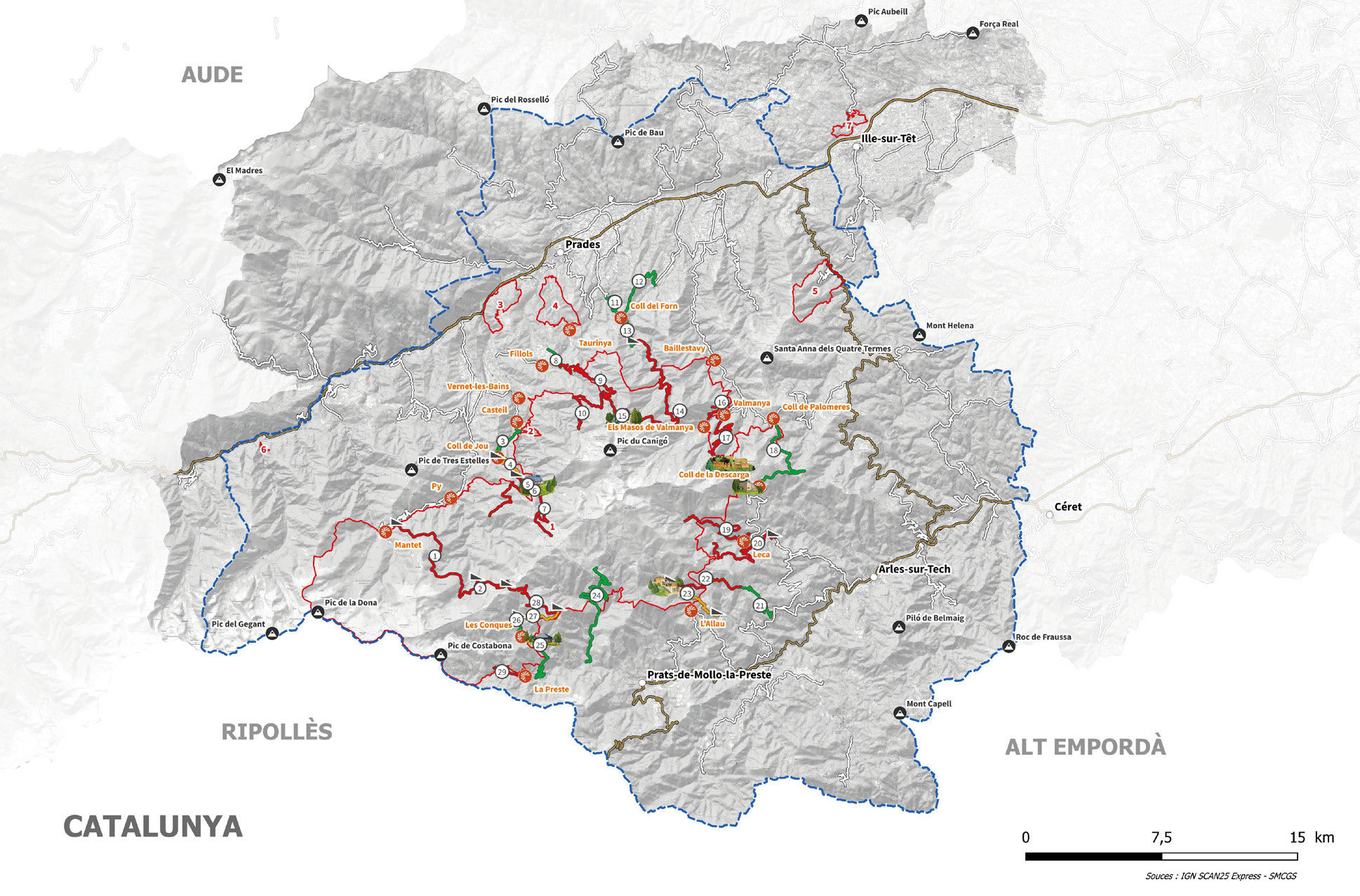

La première convention OGS est signée en présence de l’État, la Région, le Conseil Général, le SIPARC (regroupant alors 31 communes du massif) et l’ONF, le 11 juillet 2000 au refuge des Cortalets.

La première phase de l’OGS s’inscrit dans la continuité des actions engagées dès 1998, intégrant les préconisations des études préalables dans un programme d’action. L’objectif ? Répartir les flux touristiques pour protéger les zones sensibles tout en dynamisant les villages environnants. Des actions concrètes sont mises en place, comme la restauration des paysages dégradés, notamment la revégétalisation du Pla Guillem après la fermeture d’une piste.

En 2002, le Syndicat Mixte Canigó Grand Site est officiellement créé pour coordonner ces efforts à l’échelle du massif.

En 2007, une nouvelle convention OGS renforce cette démarche en prenant en compte plusieurs défis, comme la limitation de l’impact des activités touristiques sur les espaces naturels, une meilleure régulation des déplacements motorisés, la valorisation des patrimoines paysagers et culturels ou encore la structuration du réseau de randonnée.

Le Syndicat Mixte devient aussi opérateur de trois sites Natura 2000, couvrant plus de 20 000 hectares, affirmant ainsi son rôle clé dans la préservation de la biodiversité du massif.

Après des années de travail et d’engagement collectif, le SMCGS obtient en 2012 le label Grand Site de France, reconnaissant ainsi la qualité de sa gestion et la mise en place d’un tourisme durable. Cette distinction s’accompagne d’actions fortes :

- Une concertation renforcée avec les acteurs locaux pour un développement harmonieux du territoire,

- Un plan de circulation pour encadrer l’accès des véhicules,

- Le développement d’itinéraires de randonnée emblématiques comme les Tours & Rondes du Canigó.

Le projet Grand Site de France : un projet de territoire

Une procédure d’extension du site classé est lancée en 2007, pour donner suite au combat mené par les élus et les habitants du massif contre le passage d’une ligne électrique à très haute tension (THT). Elle aboutit peu après la labellisation Grand Site de France en 2013

à la protection de 23 212 hectares répartis sur 15 communes, devenant ainsi le quatrième site classé de France par sa superficie. Sont désormais inclus dans le site classé le Pla Guillem, l’ensemble des trois Réserves naturelles nationales de Py, Mantet et Prats-de-Mollo-la-Preste, les cinq refuges gardés du massif du Canigó (Cortalets, Batera, Sant Guillem, Les Conques, Marialles) et le site patrimonial de la Pinosa.

Dès l’obtention du label Grand Site de France en 2012, les élus ont exprimé leur intention d’étendre le périmètre d’adhésion du Syndicat Mixte. Ce souhait repose sur la volonté de renforcer significativement les complémentarités entre la partie sommitale classée du massif du Canigó et les entités paysagères qui en constituent l’écrin (vallées et balcons), où se concentrent la plupart des activités humaines et d’où convergent l’essentiel des flux de fréquentation. En 2013, le SMCGS élargit son action en intégrant 25 nouvelles communes, renforçant ainsi les liens entre le cœur du massif et les vallées environnantes. Cet élargissement permet de mieux articuler tourisme et développement local, en associant les collectivités et les habitants à la dynamique du Grand Site.

L’action du Syndicat n’est dès lors plus strictement circonscrite au périmètre labellisé Grand Site de France.

Une stratégie de territoire plus globale visant à faire du Canigó une destination écotouristique au service de l’économie des villages du territoire impulse la mise en

place d’un nouveau partenariat et périmètre touristique à l’échelle des communautés de communes et des membres du SMCGS, celui de la « destination Canigó ».

Lors du renouvellement du label Grand Site de France intervenu en 2018 à l’échelle de 50 communes (contre 39 précédemment), l’État saluait l’exemplarité du travail réalisé entre 2012 et 2018 et encourageait deux nouvelles ambitions:

- Réfléchir à l’intégration des balcons nord dans leur totalité pour le prochain renouvellement;

- Poursuivre les travaux réalisés dans le cadre du plan de paysage pour définir une stratégie énergétique à l’échelle du Grand Site et veiller à la traduction de cette dernière dans les documents d’urbanisme.

Vers un massif quasiment sans voiture

Depuis 2013, le Syndicat Mixte Canigó Grand Site (SMCGS) met en place un plan de circulation motorisée visant à mieux réguler l’accès des véhicules dans le site classé. Cette démarche répond à plusieurs enjeux : préserver les paysages et la biodiversité, garantir la sécurité des usagers et encourager les mobilités douces.

Plusieurs mesures ont progressivement été mises en place pour limiter l’impact des véhicules tout en assurant un accès raisonné au massif :

- 2013 : Fermeture permanente d’une partie de la piste de Roques Blanques (Prats-de-Mollo-La-Preste) et restriction saisonnière en été sur un autre tronçon.

- 2014 : Transformation de la piste de Balaig (Fillols) en voie piétonne, avec interdiction permanente des véhicules.

- 2016 : Fermeture saisonnière de la piste de Sant Guillem (Le Tech) en juillet et août.

- 2018 : Limitation de la circulation sur la piste du Llec, abaissant l’accès motorisé à 1 500 m d’altitude au lieu-dit l’Esquena d’Ase.

La restriction de la piste du Llec a particulièrement animé les débats. Bien que la protection de l’environnement soit de plus en plus reconnue comme une priorité, les habitudes et usages locaux ont suscité des résistances. Deux pétitions opposées, l’une favorable et l’autre défavorable aux restrictions, ont émergé, illustrant la diversité des opinions au sein de la population et des élus.

Aujourd’hui, la gestion de la circulation sur le massif du Canigó s’inscrit dans une vision plus large de tourisme responsable et de préservation des milieux naturels. Ces évolutions permettent de garantir un équilibre entre l’accueil des visiteurs et la préservation du territoire, en impliquant habitants, collectivités et gestionnaires dans un projet commun pour l’avenir du Canigó.

En parallèle des restrictions de circulation sur les pistes d’accès au Canigó, un autre sujet a suscité d’importants débats : l’organisation du transport privé vers le refuge des Cortalets.

Une tentative de structuration du transport privé

Jusqu’en 2019, le service de navettes fonctionnait de manière informelle, sans cadre réglementaire précis. Afin d’améliorer la qualité et la transparence de ce service, un appel à projets a été lancé par l’ONF, avec le soutien du SMCGS, pour structurer l’offre de transport selon un cahier des charges précis.

L’objectif était notamment de :

✅ Garantir un service de qualité pour les usagers,

✅ Harmoniser l’organisation et la tarification,

✅ Créer un syndicat de transporteurs, comme cela existe dans d’autres sites naturels protégés (ex. Vallée des Merveilles).

Cependant, cette tentative s’est soldée par un échec, faute d’accord entre les transporteurs, qui ont préféré renoncer à une structuration collective. En conséquence, 2019 fut la dernière année où le service a fonctionné.

Deux événements majeurs reconfigurent l’accès motorisé

Peu après la mise en place du nouveau plan de circulation, deux catastrophes naturelles ont profondément modifié la situation :

- Juillet 2019 : Un éboulement bloque l’accès motorisé au Mas Maler, reculant ainsi le point d’arrêt des véhicules à 14 km du refuge des Cortalets.

- Janvier 2020 : La tempête Gloria détruit en partie les pistes de Balaig et Marialles, entraînant leur fermeture définitive, y compris pour les navettes privées qui fonctionnaient depuis près d’un siècle.

Ces événements ont accéléré la nécessité d’un nouveau schéma d’accueil du public, établi par l’ONF et le SMCGS, dont les conclusions ont été rendues en novembre 2019.

Un plan de circulation motorisée révisé pour le versant nord

Les décisions prises ont mené à des restrictions permanentes sur les trois principales pistes du versant nord du massif :

🚫 Piste du Llec : Fermeture permanente au Mas Maler (850 m d’altitude), 14 km en aval du refuge des Cortalets.

🚫 Piste de Balaig : Fermeture permanente au parking d’entrée de site (930 m d’altitude), 15 km en aval du refuge.

🚫 Piste de Marialles : Fermeture permanente au Coll de Jou (1 125 m d’altitude), 8 km en aval du refuge de Marialles.

🔹 Exception : En inter-saison, un accès sera maintenu jusqu’au Rander (1 509 m d’altitude), situé 3 km en aval du refuge de Marialles. Ce dispositif, retardé par la crise COVID, entrera en vigueur à l’automne 2024 et sera accompagné d’un déséquipement progressif de l’infrastructure routière autour du refuge.

La situation actuelle est donc totalement inédite sur le versant nord depuis la naissance du tourisme sur le massif. Les efforts de long terme portés par le SMCGS et les évolutions récentes décrites précédemment auront permis de réduire les accès motorisés (hors ayants droit) de près de 40 km et de près de 1 000 m de dénivelé (passage de 1950 mètres à 950 mètres en moyenne) et l’arrêt du service de transport 4×4 agréé qui opérait depuis plus d’un siècle. Cela vaut au SMCGS d’obtenir de la part de l’Association pour un tourisme durable (ATD) le trophée « Horizon » pour un tourisme durable dans la catégorie gestion responsable des flux en 2022.