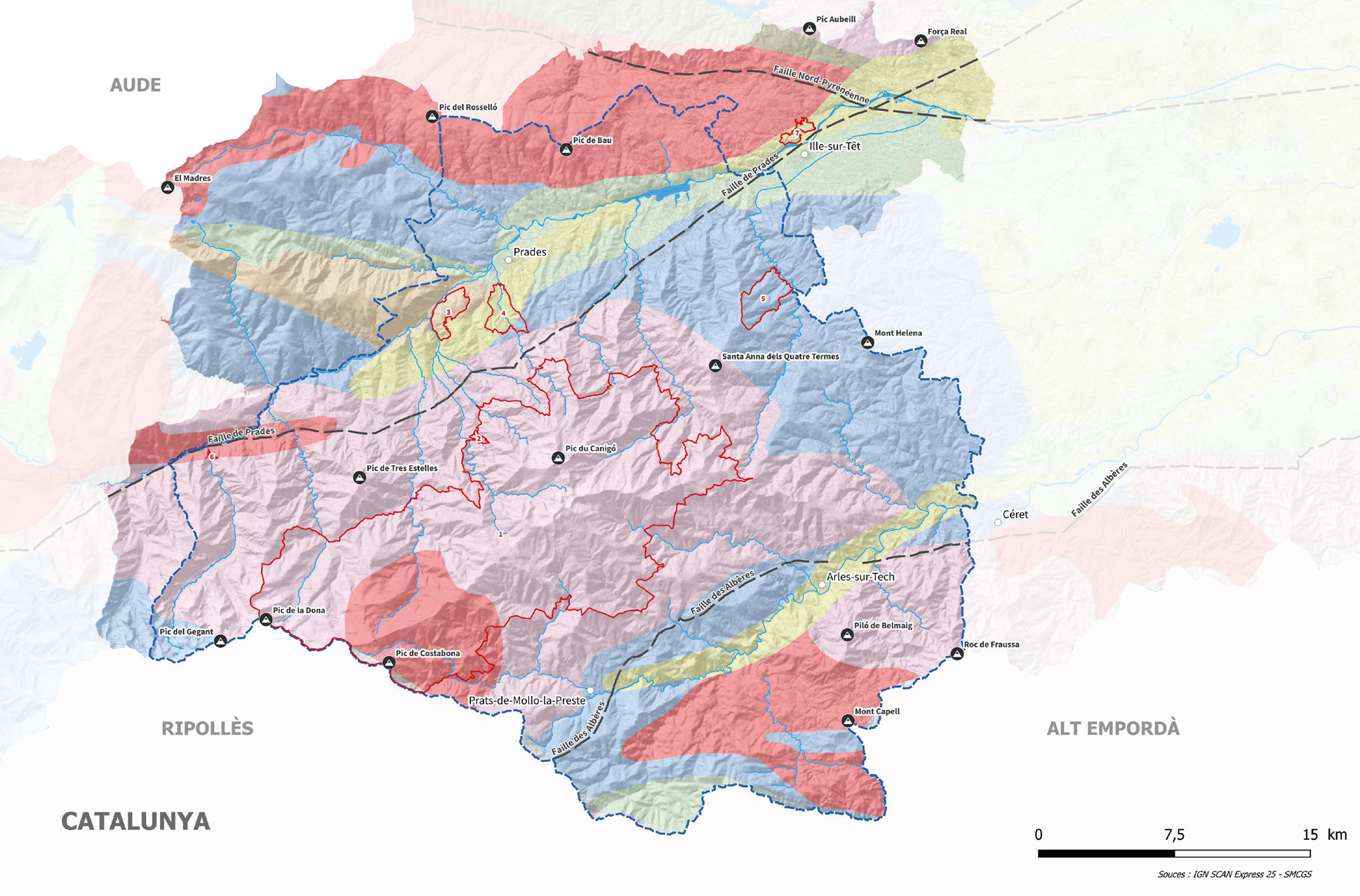

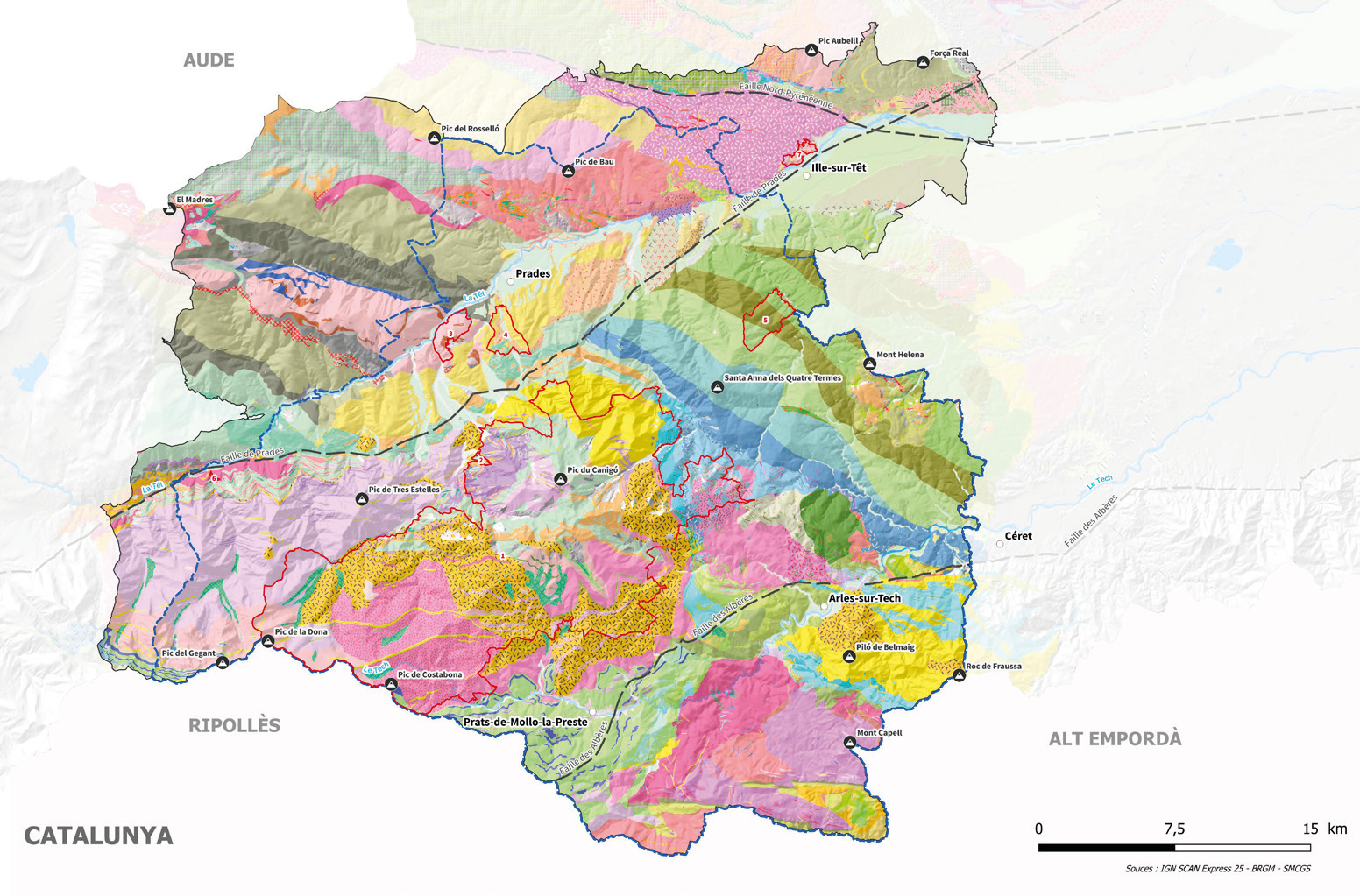

Géologie et géomorphologie

Le Canigó est une montagne complexe, dont les premières roches datent du socle granitique du précambrien (plus de 550 millions d’années). Des événements géologiques et tectoniques majeurs vont sculpter et modifier le massif et la région au fil du temps (orogenèse hercynienne, collision des plaques, intrusion marine).

La silhouette actuelle du Canigó est le fruit d’un lent processus géologique et géomorphologique alternant des phases de soulèvement et des phases d’érosion initiées

il y a près de 10 millions d’années. Partant d’une vaste surface plane, proche du niveau de la mer et ameublie par le climat tropical du Miocène moyen, le soulèvement consécutif au plissement alpin a porté en altitude les espaces correspondant au massif et à ses bordures

actuelles. Au cours de cette surrection, se sont ouverts des fossés – dont les vallées de la Têt et du Tech sont les plus représentatives – et des surfaces planes (telles que le Pla Guillem) sont remontées en altitude. La croissance du Canigó a été lente et relativement régulière jusqu’à la fin du tertiaire avant de s’accélérer au début du quaternaire (env. 2,5 mA) pour former par endroits des gorges comme celles de la Fou ou du Cady.

En prenant de la hauteur, le massif du Canigó a été impacté par les effets du froid et de la neige (moraines glaciaires du Canigó…) qui, combinés à l’action érosive de l’eau, ont progressivement sculpté le paysage actuel.

À cet égard, le patrimoine géologique est extrêmement riche, englobant tous les objets et sites symbolisant la mémoire de la Terre, depuis l’échantillon jusqu’aux phénomènes géologiques : plateaux d’altitude (Pla Guillem, Pla Segalà…), gorges (Cady, St Vincent…), canyons (Llec, Castellane…), grottes (réseau Lachambre, Canalettes…), cavités, chaos, cheminées de fées, mines (notamment liées à l’extraction du fer : Penà, Escoumes, Pinosa, Escaro…), minéraux (grenat, fer, or…), eaux chaudes (Thuès, Bains de Nossa, Molitg-les-Bains, Vernet-les-Bains, St Thomas-les-Bains…), etc.

L’utilisation des ressources naturelles dans le bâti des Pyrénées-Orientales a été façonnée par cette histoire géologique riche et diversifiée. Les matériaux traditionnels comprennent une variété de roches telles que le gneiss, les granites, les marbres, les calcaires, les schistes, ainsi que des granulats tels que le sable et l’argile. Les galets de rivières et les moellons sont également utilisés pour la construction des murs ordinaires.

L’usage des marbres dans les Pyrénées-Orientales était autrefois significatif, avec une multitude de carrières aux couleurs variées (Villefranche-de-Conflent, Roquefumade). Mais leur exploitation soit aujourd’hui limitée, ces marbres étant utilisés pour l’ornementation. Les schistes ardoisiers, abondants dans la région, sont également exploités pour la construction et le revêtement, provenant notamment des Aspres ou du Conflent.

Le gneiss, roche majeure du Canigó, est utilisé pour les murs en moellons et les couvertures en raison de ses caractéristiques de débit en feuillets, résultant de son métamorphisme. Les matériaux traditionnels tels que la chaux, la terre cuite et le mortier sont également utilisés dans la construction, apportant des propriétés hydrophiles et des caractéristiques de régulation de l’humidité.

Climat

Sous l’influence des rythmes thermiques et pluviométriques de la plaine du Rosselló (Roussillon) et de la chaîne des Pyrénées, le climat du territoire couvert par le Grand Site de France est contrasté :

- Les vallées et reliefs de basse altitude (inférieurs à 600 mètres environ) sont dominés par des séries bioclimatiques relevant du domaine méditerranéen (thermo et méso-méditerranéen). Les conditions météorologiques annuelles y sont caractérisées par un hiver doux et une sécheresse estivale exacerbée par la Tramontane1. Le printemps et l’automne sont d’ordinaire plutôt pluvieux, alimentés par des entrées maritimes apportées par le Marin2. Les précipitations annuelles moyennes sont souvent inférieures à 600 mm par an, mais peuvent localement dépasser 800 mm sur certains reliefs (Fenouillèdes).

- Les étages de végétation supérieurs ne s’inscrivent pas dans le domaine méditerranéen franc, du fait de la présence de reliefs élevés. L’étage subméditerranéen (600 – 1 000 m) présent sur les contreforts du massif du Canigó et du Madres est caractérisé par un froid hivernal soutenu et une période estivale plus tempérée. Les étages collinéens, montagnards, subalpin et alpin sont caractérisés par une baisse croissante des températures et une augmentation des précipitations proportionnelle à l’élévation du relief. Cependant, ces paramètres sont très variables en fonction de la topographie des différents versants et vallées. Cette variabilité est fortement accentuée par la situation de ce massif, en « île froide », déconnectée de la chaîne des Pyrénées, abritée des flux d’ouest par les reliefs environnants du Madres et du Carlit, ainsi que par sa proximité avec la Méditerranée.

Ces conditions rendent le climat local très dépendant des systèmes cycloniques tropicaux se formant dans la mer des Baléares à l’est de l’Espagne et aux entrées d’air chaud et humide liées au Marin. Le massif du Canigó récupère une influence atlantique très affaiblie par la Tramontane alors que l’influence méditerranéenne est, quant à elle, marquée par le Marin. Les situations microlocales varient fortement :

- La face nord est relativement sèche avec un enneigement qui dure en général de décembre à avril, au-dessus de 1 500 mètres d’altitude.

- La partie sud est soumise à de fortes précipitations annuelles, principalement en période estivale où elles s’accompagnent d’orages. En automne, elle est confrontée à des pluies fréquentes et violentes qui peuvent engendrer des phénomènes de crues et d’inondations (localement appelé aiguat). Cette partie bénéficie par ailleurs d’un rayonnement important et la différence de température entre le jour et la nuit provoque des phénomènes de gel/dégel fréquents impactant aussi bien la roche que les végétations.

- La partie sommitale reçoit 1 000 à 1 500 mm d’eau par an.

Ces caractéristiques climatologiques, qui font la typicité du site, sont des éléments majeurs pour la conservation de sa biodiversité et des phénomènes de spéciations qui s’y déroulent.

Ses spécificités font également la vulnérabilité du territoire. La dépendance des écosystèmes aux masses d’air humides méditerranéennes, très chaudes, le rend particulièrement vulnérable aux modifications du climat mondial. Cela implique que les masses d’air chaud apportées par le Marin se refroidissent et se rechargent suffisamment en eau pour se déverser sur les reliefs. Or, les modifications anthropiques du littoral méditerranéen et de la plaine du Rosselló (artificialisation, agriculture intensive) ont profondément altéré le cycle de l’eau entraînant une élévation progressive du point de précipitations des systèmes dépressionnaires estivaux à l’origine d’une raréfaction progressive des orages d’été. Ce phénomène peut amener à une désertification progressive des espaces touchés sur le long terme. D’un autre côté, le dérèglement climatique en cours induit une instabilité climatique renforçant localement l’occurrence de phénomènes extrêmes (sécheresses/canicules/pluies torrentielles). Ces effets peuvent aussi être aggravés certaines années par l’influence du courant El Niño.

- Vent puissant et sec du nord-ouest qui engendre des périodes de gel fréquentes et des effets de foehn. ↩︎

- Vent doux et humide en provenance de la mer. ↩︎

Diversité biologique

Le Grand site de France de France « Massif et Balcons du Canigó », par sa diversité géologique, climatique et topographique, abrite une biodiversité remarquable.

La biodiversité du massif du Canigó en quelques chiffres :

- plus de 100 espèces d’oiseaux,

- plus de 1 700 espèces de plantes et 446 espèces de mousses,

- 76 espèces de fourmis, soit 35 % de la myrmécofaune française,

- plusieurs dizaines d’espèces sont des endémiques ou subendémiques et certaines n’existent nulle part ailleurs.